第5回 システムズエンジニアリングの論理構成要素定義の流れ

第5回 システムズエンジニアリング、MBSE<モデルベース・システムズエンジニアリング>コラム

一般社団法人JCOSE(Japan Council on Systems Engineering)※では、「システムズエンジニアリングとは、システムを成功させるための、複数の専門分野にまたがるアプローチと手段のことを指します。」と定義しています。

※一般社団法人JCOSE(https://www.jcose.org/)は、INCOSEの日本支部として、システムズエンジニアリングを日本に普及させることを目的としている団体です。

システムズエンジニアリング、MBSE(モデルベース・システムズエンジニアリング)とは、「システムの企画段階から運用・廃棄に到るまでのライフサイクルを通じて、全ての技術分野の成果を1つのシステムへとインテグレート(統合)する技術」と定義されています。

今回は、論理構成要素定義の流れについてご紹介します。

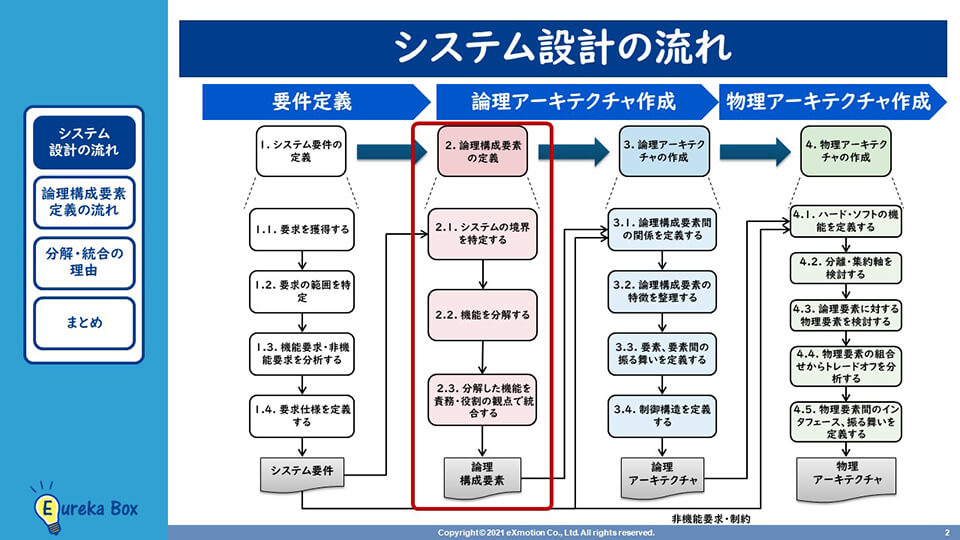

システム設計の流れ

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2147524154/posts/2152043626

システム設計の流れをおさらいしましょう。

システム設計はシステムの要件を定義し、それを元に論理アーキテクチャを作成し、その後物理アーキテクチャを作成します。

ひとつ前のプロセス「システム要件の定義」で得られたシステム要件を元に、論理アーキテクチャを作成していきます。まずは「論理構成要素の定義」を行います。

※「システムの要件の定義」については、要求の定義と仕様化(USDM)をご参照ください。

本コラムでは、この「論理構成要素の定義」について、順序だてて説明します。論理構成要素が明らかになれば、「論理アーキテクチャの作成」、「物理アーキテクチャの作成」へと続きます。

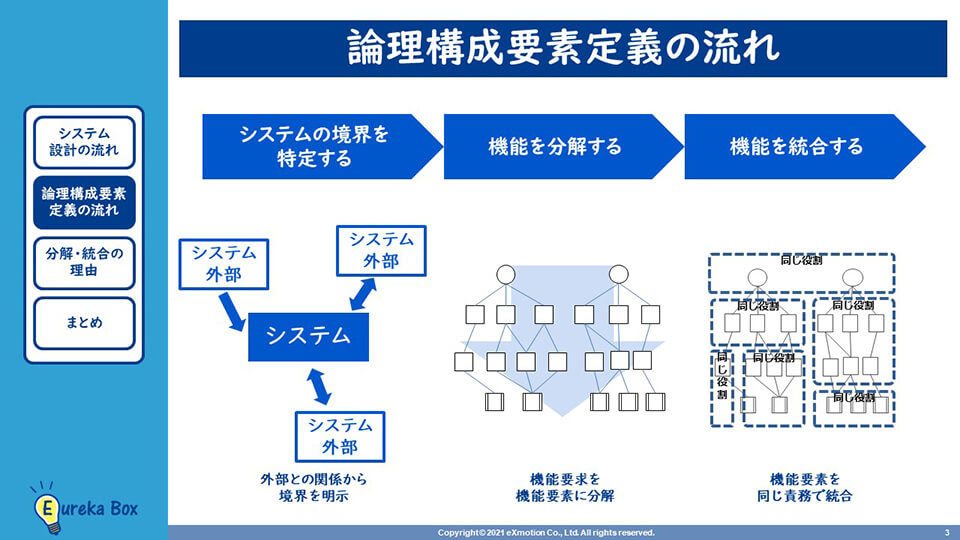

論理構成要素定義の流れ

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2147524154/posts/2152043626

論理構成要素定義の流れは次の通りです。

最初に、システムの境界を特定し、システムの範囲を明らかにします。

次に、機能要求を細かな機能要素に分解します。

最後に、分解した細かな機能要素を同じ責務でくくり、システム構成要素とします。

Eureka Boxは厚生労働省が実施している助成金、人材開発支援助成金の適用対象となります。

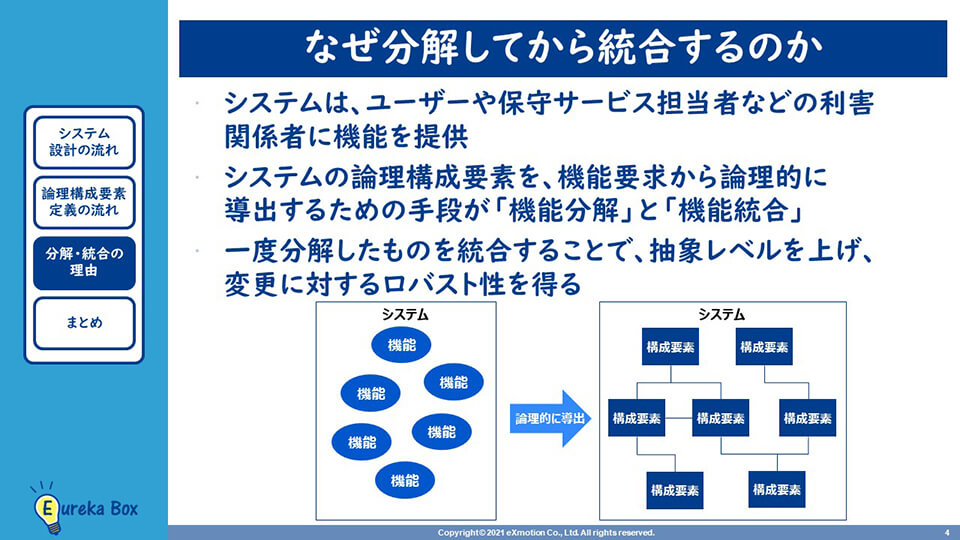

なぜ分解してから統合するのか

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2147524154/posts/2152043626

システムは、ユーザーや保守サービス担当者などの利害関係者に機能を提供します。システムの論理構成要素を機能要求から論理的に導出するための手段が、「機能分解」と「機能統合」です。

わざわざ一度分解したものを統合する理由は、分解したものでは粒度が細かすぎることと、機能要素の重複をなくすこと、同じ機能を一か所に集めることで変更に対するロバスト性を得ることができるためです。

システムズエンジニアリング、MBSE(モデルベース・システムズエンジニアリング)を実際に学んでみる

今後の開発効率を上げるために実際に学んでみたいという方に、まずは無料でお試しいただけるオンライン学習プラットフォームを準備しています。

業務が多忙なエンジニアでも、スキマ時間で効率的に実践的な学習が出来るEureka Boxは、エンジニアの現場の声から生まれたツールです。

ソフトウェア開発を改善するための開発技術を“知り・学び”“実践する”

超実践的オンライン学習プラットフォーム

Eureka Box(ユーリカボックス)

システムズエンジニアリング、MBSE(モデルベース・システムズエンジニアリング)を正しく理解した上で適用し、最大限の効果を得られるようスキルアップしたい方にもEureka Box(ユーリカボックス)での学習をお勧めします。

- 各連載コラムの全容、未公開コラムも一気にまとめて読める(一部動画解説付!)

- USDM(要求記述)、MBD(モデルベース開発)、システムズエンジニアリング、AWS Greengrass(新世代エッジエンジニアのための技術講座)など、ソフトウェア開発に関わる知識がギュッと凝縮、困った時のお助けアイテムとしても長期で活用出来る

- ソフトウェア開発に関わる無料お試しコンテンツも充実

まとめ

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2147524154/posts/2152043626

論理アーキテクチャを作成するために、最初に論理構成要素を明らかにする必要があります。

利害関係者に機能を提供する、つまり機能要求を満たすシステムとするために、「機能分解」と「機能統合」を行って論理構成要素を導出します。

機能を分解してから統合を行う理由は、機能を実現する仕組みとして重複をなくし、ロバスト性を得ることにあります。

デジタル人材が不足している今の時代、特にソフトウェア開発の現場では「上流技術」のスキルを持つ人が必要とされています。

そのスキルが効率よく身につくように設計されたのが「オンライン学習のEureka Box(ユーリカボックス)」

Eureka Boxの運営企業であるエクスモーションは、日本を代表する大手自動車メーカー、医療機器メーカー等、ソフトウェア開発の支援を実際に行っている企業だからこそ、

社会で実践出来るレベルまでサポートされた学習ツールが実現しました。

「Eureka Box(ユーリカボックス)」を是非ご活用ください。

|

【続きはこちらから】 |