第2回 開発現場の問題に対して、SPL開発をどう適用できるか

【第2回 SPL(SPL開発への期待)解説 コラム】

今回はSPL開発への期待についてご説明します。まず、開発現場が抱えている問題を確認し、それに対して、SPL開発をどう適用できるかをご紹介します。

本コラムはSPLとは?について、基礎的な内容を数回に分けてわかりやすく解説していきます。

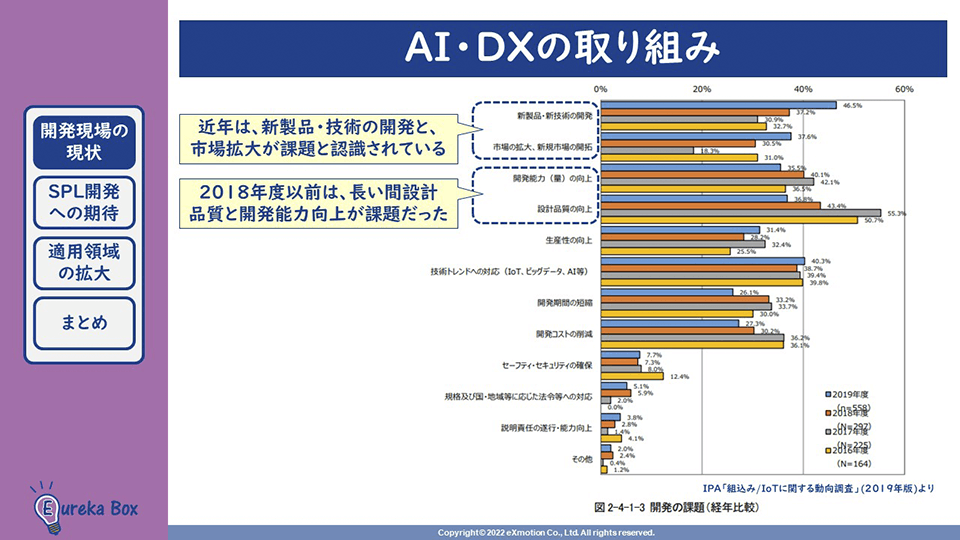

AI・DXの取り組み

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2150178948/posts/215735753

まず、開発現場の現状を確認しましょう。近年、開発現場の意識に変化が生じ始めています。

こちらは、IPAの「組込み/IoTに関する動向調査」(2019年版)で報告された、開発現場の課題をまとめたグラフです。 1つの課題に対して、年度別に、2019年度の青の線から2016年度の黄色の線まで、4本セットで表示されています。

2018年度以前には、「設計品質の向上」や「開発能力(量)の向上」という課題が重要視されていたのに対し、2019年度以降では、「新製品・新技術の開発」や「市場の拡大・新市場の開拓」が重要視される傾向となっています。

この意識の変化には、各社のAI・DXに対する取り組みが関係していると考えられます。

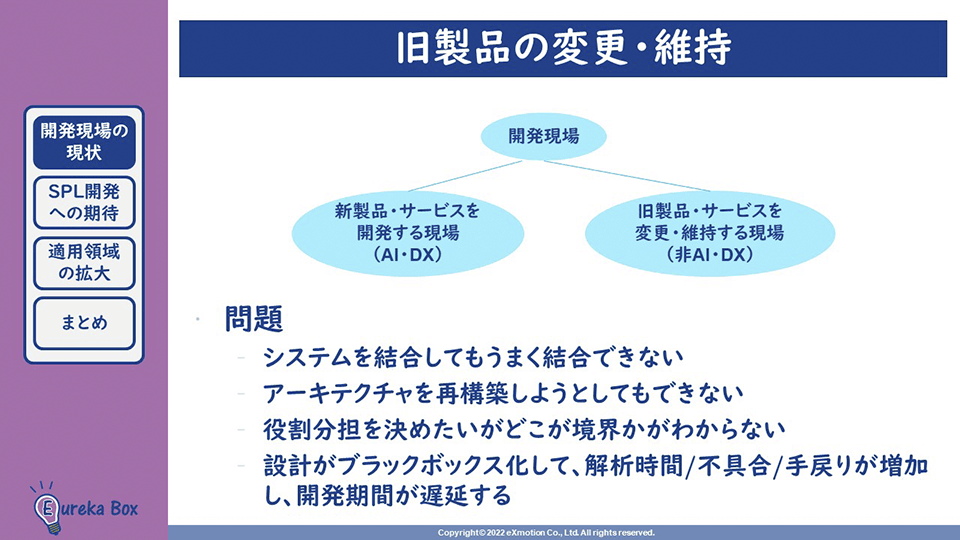

旧製品の変更・維持

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2150178948/posts/2157357533

近年はAI・DXの取り組みによって課題が変化した現場に注目が集まる一方で、そういった先進的な課題とは無縁な、一昔前(2018年度以前)からの課題であった「設計品質の向上」や「開発能力(量)の向上」が相変わらずの、あるいは以前以上に優先課題となる現場もあると思います。

例えば現場の中には、今まで売り上げに貢献してきた旧製品を大きく変えることなく小さな変更・維持を行いながら、既存顧客のニーズに応え続けている現場もあるでしょう。

そういった開発現場では、「システムを結合してもうまく結合できない」、「アーキテクチャを再構築しようとしてもできない」、「役割分担を決めたいがどこが境界かがわからない」、「設計がブラックボックス化して、解析時間/不具合/手戻りが増加し、開発期間が遅延する」といった問題が発生しています。

Eureka Boxは厚生労働省が実施している助成金、人材開発支援助成金の適用対象となります。

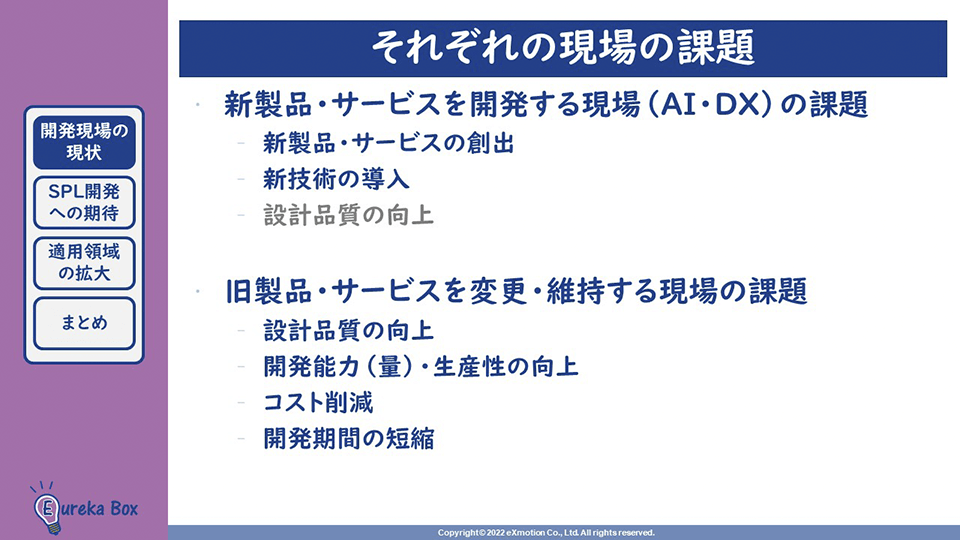

それぞれの現場の課題

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2150178948/posts/2157357533

2種類の開発現場の課題を整理してみましょう。

新製品・サービスを開発する現場での主要な課題は「新製品・サービスの創出」や「新技術の導入」であり、「設計品質の向上」は大事であることは理解していながらも対応しきれない、品質の維持・向上よりも早く製品を作ってリリースすることを優先せざるを得ないというのが、我々が過去に支援してきたお客様の傾向であり、このコラムをお読みになっている実際の開発現場の方々の感覚とも近いのではないでしょうか。

一方、旧製品・サービスを開発する現場での現状の課題は、依然として、「設計品質の向上」や、「開発能力・生産性の向上」、「コスト削減」、「開発期間の短縮」です。

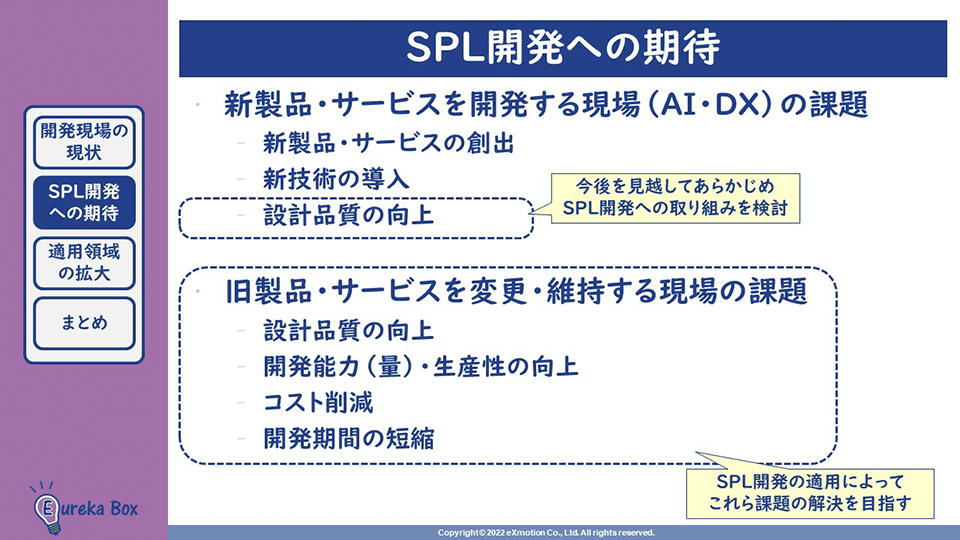

SPL開発への期待

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2150178948/posts/2157357533

さて、こういった課題に対して、SPL開発による効果を期待できるでしょうか。

旧製品・サービスを開発する現場の課題は、SPL開発の適用によって解決を目指すことが可能です。

では、新製品・サービスを開発する現場ではどうでしょうか。

結論から言えば、まだそこまで数は多くないですが、こういった現場でも、今後のシステムの複雑化・多様化を見越し、設計品質の向上効果を見越してSPL開発の導入に取り組む現場が出始めています。

これらの現場では、新製品・サービスを作りこむ一方で、近い将来のSPL開発への移行を狙って開発プロセスを作り上げています。

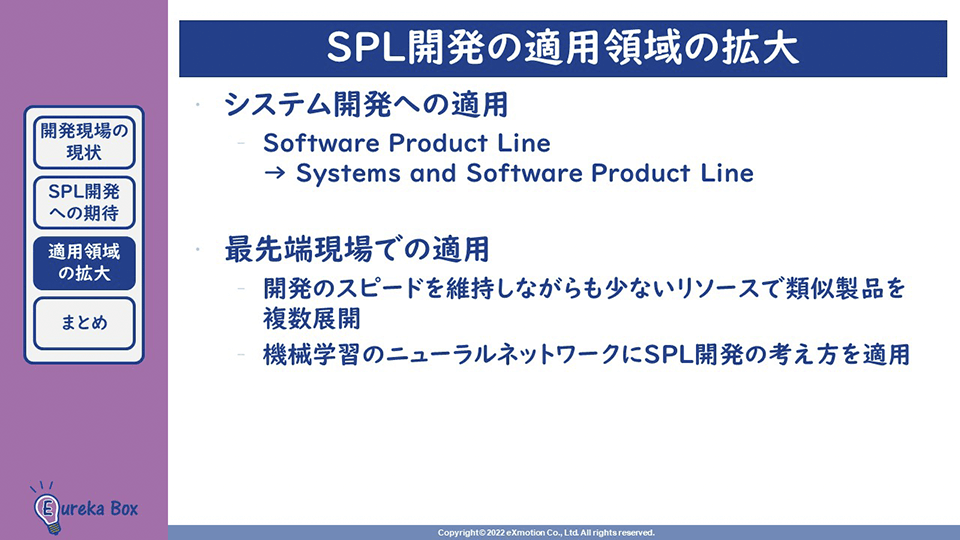

SPL開発の適用領域の拡大

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2150178948/posts/2157357533

SPL開発の適用領域自体も拡大しています。

まず、ソフトウェア開発現場だけでなく、システム開発現場へも適用が進んでいます。2000年代は、SPL開発の適用範囲はソフトウェアの開発現場であったため、SPLは“Software Product Line”の略称として扱われていました。しかし、これが2010年代後半に差し掛かると変化し始めます。SPL開発についての国際的なカンファレンスであるSPLCでは、2016年度から“Systems and Software Product Line”という用語を意図的に使い始めています。

また、先進技術を用いた開発現場での適用も進んでいます。

今までは、SPL開発は技術的に枯れた(成熟した)製品に適用するのが効果的であり、先進的で進化の早い製品に適用するのは難しいという考え方が一般的でしたが、この考え方に近年変化が起きつつあります。

最先端の製品開発でも、今までの開発のやり方に限界を感じ、開発のスピードを維持しながらも少ないリソースで類似製品を複数展開していくために、SPL開発の考え方を制約として進化の中に取り込もうという取り組みが行われはじめています。

他にも、上記の例とは毛色の異なる話題ですが、2019年度のSPLCでは、機械学習のニューラルネットワークにSPL開発の考え方を適用した事例が報告されました。同様の報告に今後も注目が集まることでしょう。

SPL開発を実際に学んでみる

SPLの技術を実際に学んでみたいという方に、まずは無料でお試しいただけるオンライン学習プラットフォームを準備しています。

業務が多忙なエンジニアでも、スキマ時間で効率的に実践的な学習が出来るEureka Boxは、エンジニアの現場の声から生まれたツールです。

ソフトウェア開発を改善するための開発技術を“知り・学び”“実践する”

超実践的オンライン学習プラットフォーム

Eureka Box(ユーリカボックス)

SPLを正しく理解した上で適用し、最大限の効果を得られるようスキルアップしたい方にもEureka Box(ユーリカボックス)での学習をお勧めで、無料会員登録だけでも以下の特典が受けられます。

- 各連載コラムの全容、未公開コラムも一気にまとめて読める(一部動画解説付!)

- USDM(要求記述)、MBD(モデルベース開発)、システムズエンジニアリング、AWS Greengrass(新世代エッジエンジニアのための技術講座)など、ソフトウェア開発に関わる知識がギュッと凝縮、困った時のお助けアイテムとしても長期で活用出来る

- ソフトウェア開発に関わる無料お試しコンテンツも充実

まとめ

https://member.eureka-box.com/products/10/categories/2150178948/posts/2157357533

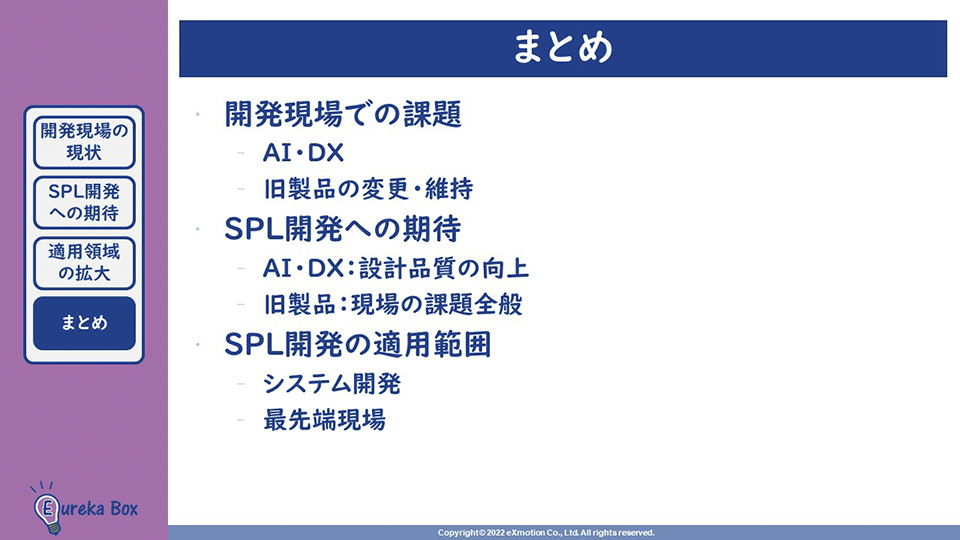

今回のコラムでは、

- AIやDXを扱う開発現場にも、旧製品の変更や維持を行う現場にも、それぞれに課題があること

- そのうち、AI・DXの現場の「設計品質の向上」、旧製品の現場の課題全般に関して、SPL開発による課題解決が期待できること

- SPL開発自体の適用範囲も、ソフトウェア開発だけでなくシステム開発へ、そして最先端の現場へと広がってきていること

を見てきました。

このような背景を踏まえて、次回以降のコラムではSPL開発自体の説明に入っていきます。

デジタル人材が不足している今の時代、特にソフトウェア開発の現場では「上流技術」のスキルを持つ人が必要とされています。

そのスキルが効率よく身につくように設計されたのが「オンライン学習のEureka Box(ユーリカボックス)」

Eureka Boxの運営企業であるエクスモーションは、日本を代表する大手自動車メーカー、医療機器メーカー等、ソフトウェア開発の支援を実際に行っている企業だからこそ、

社会で実践出来るレベルまでサポートされた学習ツールが実現しました。

「Eureka Box(ユーリカボックス)」を是非ご活用ください。

|

【続きはこちらから】 |